【初心者向け】S&P500インデックスファンドとは?メリットと注意点を徹底解説

- S&P500インデックスファンドってなに?

- 投資を始めたいけど、どのファンドを選べばいいかわからない…

近年、投資信託の中でも特に人気が高いのが S&P500インデックスファンド です。

アメリカの代表的な500社の株式で構成されたS&P500指数に連動するこのファンドは、長期的に高いリターンを期待できる投資先として注目されています。

ただし、S&P500インデックスファンドは非常に魅力的な投資先である一方で、投資を行う上での注意点も存在します。

本記事では、「S&P500インデックスファンドの基礎知識、メリット・注意点を分かりやすく解説していきます。

長期的に資産を増やしたい方は、ぜひチェックしてみてください!

S&P500インデックスファンドとは、米国の代表的な株式指数である「S&P500」の値動きに連動することを目指して運用する投資商品のこと

S&P500インデックスファンドのメリット

- 株価が右肩上がり

- 米国企業500社に分散投資できる

- 運用コストが安い

S&P500インデックスファンドの注意点

- リターンがマイナスの年もある

- 驚異的なリターンは見込めない

- 米国の集中投資である

S&P500インデックスファンドとは

S&P500インデックスファンドとは、米国の代表的な株式指数である「S&P500」の値動きに連動することを目指して運用する投資商品のことです。

- S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス社が算出している米国の代表的な株価指数

- 米国の上場企業の500社で構成されており、時価総額の約80%をカバーしている

- 特定の株式指数に連動することを目指して運用される投資商品

- 「パッシブファンド」と呼ばれることもある

- インデックスファンドを上回る運用成績を目指す投資商品を「アクティブファンド」という

S&P500インデックスファンドに投資する方法としては、「投資信託」と「ETF(上場投資信託)」の2種類があります。

投資信託とは、投資家から集めた資金を専門家が運用する金融商品で、日本で多く扱われています。

ETFとは、上場している投資信託のことで、海外で多く扱われています。

投資信託は値動きが一日一回なのに対して、ETFは市場で売買が行われるため、リアルタイムで価格が変わるなどの違いがあります。

- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)(三菱UFJ国際投信)

- SBI・バンガード・S&P500(SBIアセットマネジメント)

- iFree S&P500(大和アセットマネジメント)

- Vanguard S&P 500 ETF(Vanguard)

- SPDR S&P 500 ETF(State Street )

- iShares Core S&P 500 ETF(Black Rock)

S&P500インデックスファンドのメリット

S&P500インデックスファンドのメリットがこちらです。

- 株価が右肩上がり

- 米国企業500社に分散投資できる

- 運用コストが安い

それぞれ順番に見ていきましょう。

株価が右肩上がり

S&P500は歴史的に見ると数々の下落局面がありました。

1930年代の「世界恐慌」「第二次世界大戦」1970年代の「オイルショック」、2000年の「ITバブル崩壊」2008年の「リーマンショック」2020年の「コロナショック」などです。

しかしながら、S&P500はその都度株価を回復させており、長期的に見ると右肩上がりの株価推移となっています。

S&P500は米国の経済力と連動しているため、米国経済が成長を続ける限り株価も上昇し続けることが予想されます。

また、S&P500の年平均リターンは約7%、直近20年間のリターンは約10%にもなります。

そのため、投資家はS&P500インデックスファンドを保有することで、長期に渡って安定的に資産を増やしていけるというメリットがあります。

米国企業500社に分散投資できる

株式投資には集中投資のリスクを減らすための分散投資が欠かせません。

しかし、個人が数多くの銘柄を管理することは手間がかかります。

ですが、S&P500インデックスファンドに投資を行えば、米国の優良企業500社に分散投資することができるため、手間をかけずにリスクを減らすことが出来ます。

しかも、S&P500の組み入れ銘柄は時代と共に変化します。

そのため、現在の「アップル」や「マイクロソフト」のようなその時代の優良成長企業に常に投資を行うことが出来るのです。

運用コストが安い

投資信託やETFを保有すると管理費用や運用費用などの運用コストがかかります。

運用コストは銘柄によって異なりますが、S&P500インデックスファンドは運用コストが比較的安いというメリットがあります。

なぜなら、ファンドの運用者は「S&P500」という指数に合わせて、機械的に銘柄や比率の調整を行えばいいからです。

その一方で、インデックスファンドを上回る運用成績を残すことを目指す「アクティブファンド」では、専門家が市場を分析した上で積極的に銘柄の調整を行うため、運用コストが高くなります。

運用コストは、一般的にインデックスファンドが0.03%〜0.1%なのに対して、アクティブファンドは0.1%〜1%となっています。

個人投資家の多くは長期的な資産形成を目的としているため、インデックスファンドに投資することで、運用コストが安く抑えられるのです。

長期的にはアクティブファンドの多くはインデックスファンドの運用成績を超えられないというデータもあります。

S&P500インデックスファンドの注意点

S&P500インデックスファンドの注意点がこちらです。

- リターンがマイナスの年もある

- 驚異的なリターンは見込めない

- 米国の集中投資である

それぞれ順番に見ていきましょう。

リターンがマイナスの年もある

S&P500は年平均リターンが約7%ですが、毎年上昇している訳ではありません。

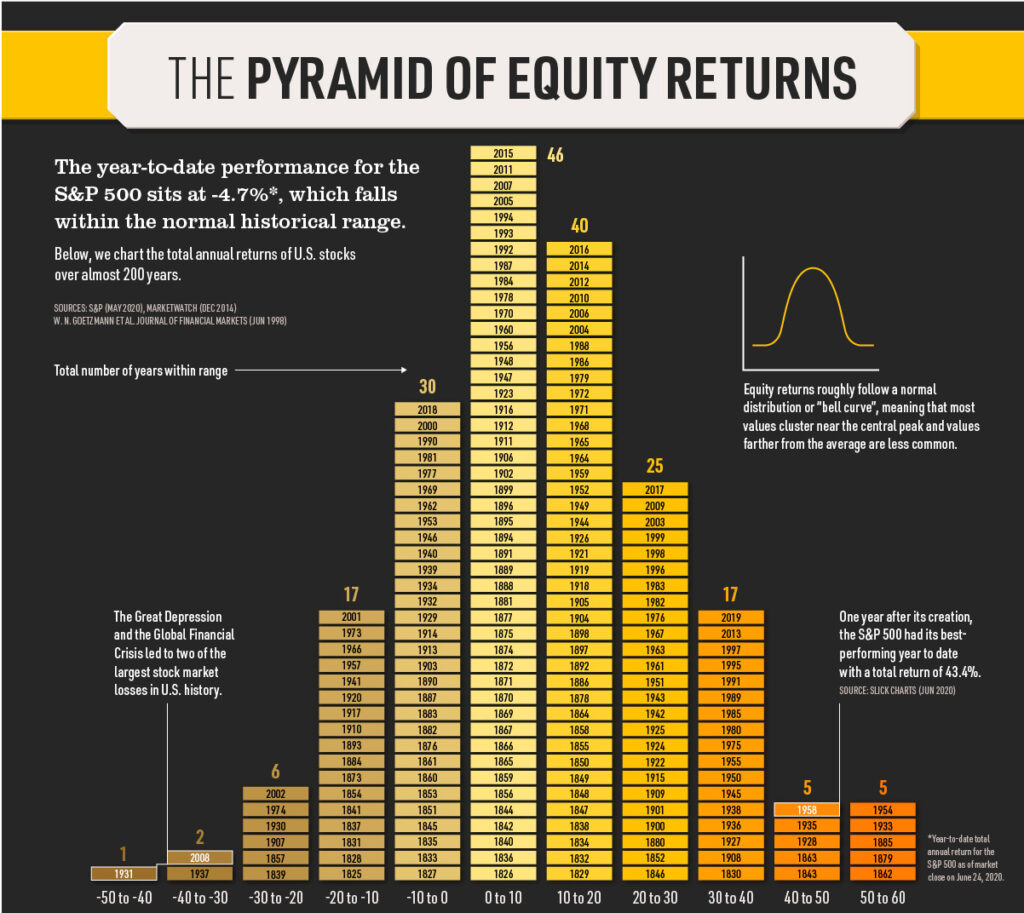

上の図は1825年から2019年のS&P500の年次リターンを表したものです。

年間の騰落率を年代ごとに分けて並べてあります。

これを見ると、S&P500は過去194年間の内で56年間マイナスになった年がありました。

また、40%以上の下落が1回、30%以上の下落が2回、20%以上の下落が6回起こっています。

つまり、10年のうち3年ほどがマイナスリターンになり、20年に1回は20%以上の下落が起こるということです。

S&P500インデックスファンドは長期的には上昇していますが、短期的にはマイナスになることを理解しておく必要があります。

驚異的なリターンは見込めない

S&P500は米国の500社に分散投資をしているため、リターンの大きさには限りがあります。

2010年代の「GAFA(グーグル、アマゾン、フェイスブック、アップル)」のように株価が10倍以上に成長する企業もあれば、あまり成長しなかった企業も含まれているからです。

S&P500はあくまでも長期的に市場平均のリターンを取りにいくための投資であり、短期間で莫大な利益を生み出すことが出来る投資ではないことを理解しておきましょう。

もちろん、成長株を見つけて短期間で莫大な利益を上げられるのは一握りの投資家だけです。

米国の集中投資である

S&P500は広い目で見れば、米国という1つの国の成長性に賭けるという投資方法です。

現状、米国が投資をするのに最適な国ではありますが、未来のことは誰にも分かりません。

今後、米国で有事が起き、国が急激に衰退する可能性もあります。

そのため、日頃から世界情勢を見て、米国が投資し続けるのに最適な国なのかどうかをしっかりと判断していく必要があります。

米国の集中投資に不安がある人は、全世界株式に投資を行うことでリスクを抑えることが出来ます。

S&P500インデックスファンドへの投資にオススメの証券会社

S&P500インデックスファンドへの投資は、多くの証券会社で行うことが出来ます。

この中でも、オススメの証券会社をいくつか紹介します。

SBI証券

- 口座開設数ネット証券No.1

- 売買手数料の安さが業界トップクラス

- Vポイントが貯まる・使える

楽天証券

- 新規口座開設数No.1

- 売買手数料の安さが業界トップクラス

- 楽天ポイントが貯まる・使える

マネックス証券

- 米国株に強い

- NISA口座での取引手数料無料

- dポイントが貯まる・使える

まとめ

S&P500インデックスファンドとは

→ 米国の代表的な株式指数である「S&P500」の値動きに連動することを目指して運用する投資商品のこと

S&P500インデックスファンドのメリット

- 株価が右肩上がり

- 米国企業500社に分散投資できる

- 運用コストが安い

S&P500インデックスファンドの注意点

- リターンがマイナスの年もある

- 驚異的なリターンは見込めない

- 米国の集中投資である

S&P500インデックスファンドは、長期的な成長が期待できる低コストの投資信託 で、初心者にもおすすめの投資先です。

投資初心者の方も、まずは少額からコツコツ積み立てて、将来の資産形成を目指してみましょう!