【初心者向け】イーサリアム(ETH)とは?特徴・買い方・今後の見通しを分かりやすく解説

- イーサリアムってなに?

- どんな特徴があるの?

ビットコインに次ぐ時価総額を誇る仮想通貨が「イーサリアム(Ethereum)」です。

イーサリアムは、単なるデジタル通貨ではなく、NFT(非代替性トークン)やDeFi(分散型金融)、スマートコントラクトなど、多くのブロックチェーン技術の基盤として活用されています。

本記事では、イーサリアムの基本や特徴、今後の見通しについて分かりやすく解説していきます。

これを読めば、イーサリアムの全体像が理解できます!

イーサリアムとは、特定の国家や企業に管理されない「分散型アプリケーション(dApps)」が開発できるプラットフォームのこと

「契約を自動化できるプログラム」であるスマートコントラクトという仕組みを利用して、さまざまなアプリケーション(DApps)の基盤となることが出来る

イーサリアムは、取引データの急増により、処理の遅延や手数料の高騰が問題となっている

今後は、「イーサリアム2.0」へのアップデートが鍵を握る

イーサリアムとは

| 名称 | イーサリアム |

| ティッカーシンボル | ETH |

| 発行開始 | 2015年7月 |

| 開発者 | ヴィタリック・ブテリン |

| 価格 | 約28万円 |

| 時価総額 | 約34兆円 |

| 発行上限 | なし |

| 時価総額ランキング | 2位 |

イーサリアムは、2013年に当時大学生だったヴィタリック・ブテリンにより考案され、その後リリースされたプラットフォームの名称です。

このプラットフォーム内で使用される通貨が「Ether(イーサ)」という暗号資産です。

日本ではイーサリアム=暗号資産という認識ですが、実際はプラットフォームと暗号資産の二つの意味があります。

イーサリアムは、「ブロックチェーン」という新しい技術から生まれたビットコインにインスパイアを受けて考案されたと言われています。

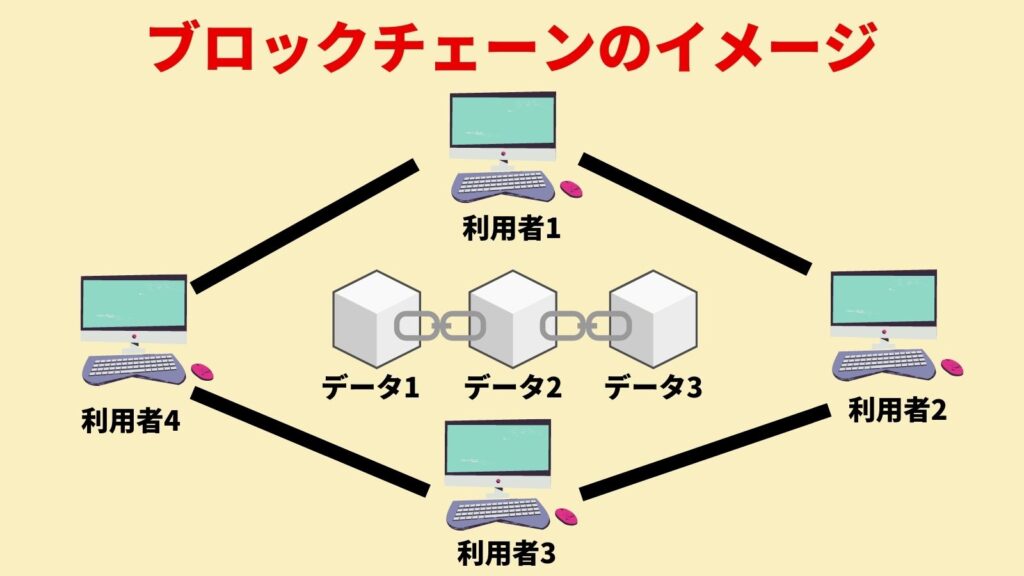

- 分散型台帳システムのこと

- データをたくさんのブロックに保管し、チェーンのように繋げていく技術

- 利用者全体が管理しているため、データの不正や偽造が出来ない

- 利用者全体に権限を分散しているため、管理者がいない

ブロックチェーンは取引記録を特定の国家や企業の管理でなく、利用者全体で管理していく分散型台帳という仕組みを可能にしました。

このブロックチェーンを応用して、「特定の国家に管理されない通貨」として生み出された世界初の暗号資産がビットコインです。

その一方、イーサリアムはブロックチェーン技術をプラットフォームに応用しました。

イーサリアムは特定の国家や企業に管理されない「分散型アプリケーション(dApps)」が開発できるプラットフォームとして誕生したのです。

プラットフォームとしてのイーサリアム

現在イーサリアムは「分散型アプリケーション(dApps)」の開発できるプラットフォームの基軸となっていて、世界中の企業や個人が開発を行っています。

イーサリアム最大の特徴は「スマートコントラクト」という機能が組み込まれている点です。

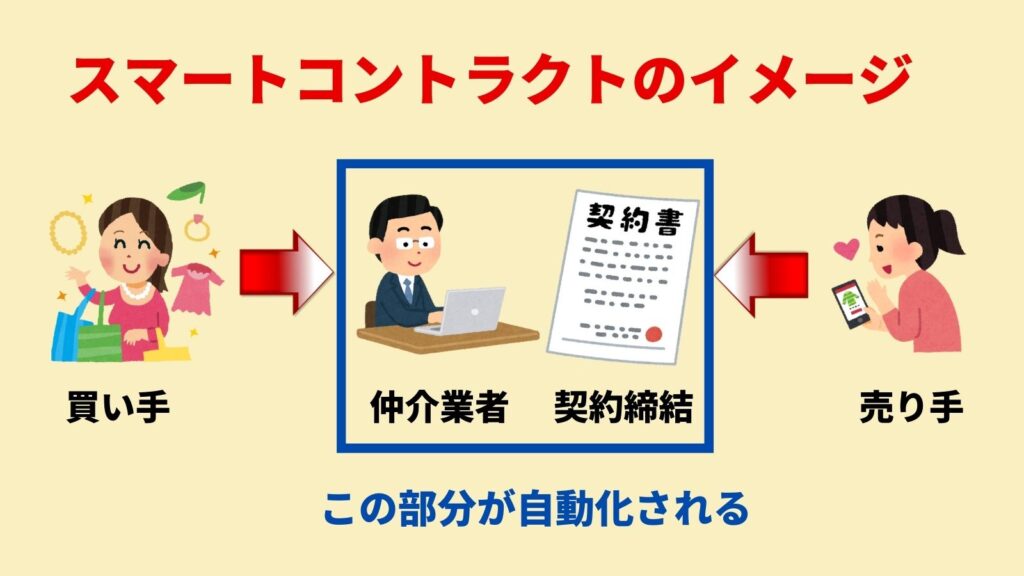

- 仲介者を入れずに契約を自動で実行する仕組みのこと

- 契約内容をブロックチェーン上に自動で記録することで、当事者同士が人手を介さずに安全にスムーズな契約を行うことが出来る

スマートコントラクトは事前に決められた動作が自動的に実行されるため、仲介業者や契約書のトラブルなどがなくなります。

また、契約内容はブロックチェーン上に記録されるため、安全性が高く、改ざんや偽造が行われる心配がありません。

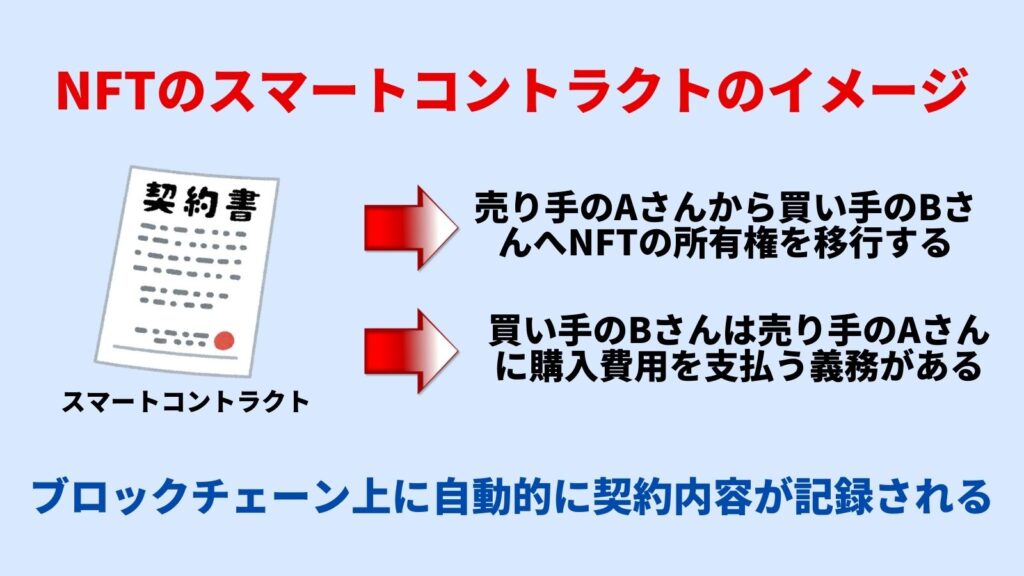

現在スマートコントラクトが最も活用されているが「NFT(非代替性トークン)」です。

NFTとは、データに対しての所有権を付与する技術です。

NFTもブロックチェーンによって可能となった技術です。

例えば、今までのデジタルアートは作成してもすぐにコピー品が出回ってしまいましたが、ブロックチェーン上に記録を残すことで、どれがオリジナル品で誰が所有者であるかが分かるようになります。

現在、NFTのほとんどがイーサリアムブロックチェーンで生み出されています。

なぜなら、スマートコントラクトを使うことで、このNFTの売買を簡単に行うことが出来るからです。

また、スマートコントラクトは「DeFi(分散型金融)」への活用も期待されています。

DeFiとは中央管理者のいない金融サービスのことです。

DeFiによって、国や企業を仲介せずに誰でも世界中の人々からお金の貸し借りを行うことが出来ます。

これによって、銀行口座を持てない人々などの助けになることが期待されていますが、安全性などの課題があるため、こちらは現在実用化が進められている段階です。

スマートコントラクトはこれらの他に不動産や行政サービスなどさまざまな分野での活用が期待されています。

暗号資産としてのイーサリアム

こちらがイーサリアムの価格チャートになります。

2016年には1ドル以下だった価格が6年で急上昇していることが分かります。

プラットフォームとしてのイーサリアムの開発が進むにつれて、その中で使用されている暗号資産としてのイーサリアム(ETH)の価値も年々高まっています。

特に「NFT元年」と呼ばれている2021年に大きく価格が上昇しています。

円建てで見るとイーサリアムの時価総額は約30兆円で、1イーサあたり約25万円です。(2023年5月時点)

イーサリアムはビットコインと同様に非常にボラティリティ(変動率)の高い金融資産となっています。

そのため、将来の大きな値上がりが期待できる分、リスクのある投資先となります。

イーサリアムの課題と今後の見通し

課題

イーサリアムの課題としては「スケーラビリティー問題」が挙げられます。

ブロックチェーンに書き込まれる取引データ量が限界値を超えると、処理が遅延する問題のこと。それにより、取引手数料の高騰につながる。

ここ最近のイーサリアムの取引需要の急増によって、取引の処理の遅延や「ガス代」と呼ばれる手数料の高騰が問題となっています。

特に、スマートコントラクトを利用する際の手数料である「ガス代」は2019年から10倍以上に高騰していて、大きな問題となっています。

今後の見通し

イーサリアムは、今後「イーサリアム2.0」へのアップデートが予定されています。

このアップデートによって、ネットワークの高速化による「スケーラビリティー問題」の改善が期待されています。

しかしながら、このアップデートには非常に複雑で膨大な作業が必要であると言われており、完了にはまだ時間がかかる見通しです。

そして、この間に「イーサリアムキラー」と呼ばれる新しいプラットフォームが次々に誕生しており、多くの開発者がイーサリアムの市場シェアに食い込もうとしています。

代表的な「イーサリアムキラー」としては、ソラナ(Solana)、カルダノ(Cardano)、テゾス(Tezos)、ポルカドット(Polkadot)などが挙げられます。

このことから、イーサリアムが今後も分散型プラットフォームの主軸としての地位を維持できるかどうかは、「イーサリアム2.0」へのアップデートにかかっているといえます。

イーサリアムが購入できる取引所

イーサリアムは、国内のほぼ全ての取引所で購入することが出来ます。

この中でも、オススメの取引所をいくつか紹介します。

コインチェック

- アプリダウンロード数No.1

- 取り扱い通貨数が国内最大級

- マネックスグループ傘下で、徹底したセキュリティ体制を構築

SBI VC トレード

- SBIグループが運営する安心安全の暗号資産取引所

- 暗号資産取引の各種手数料がすべて無料

- 様々なニーズに対応したサービスや銘柄の取り扱い

GMOコイン

- 口座開設が最短10分で完了

- 国内最大級の取り扱い銘柄数

- 用途に合わせた多様な取引サービス

まとめ

イーサリアムとは

→特定の国家や企業に管理されない「分散型アプリケーション(dApps)」が開発できるプラットフォーム

→その中で使用されている通貨がイーサ(ETH)

→「契約を自動化できるプログラム」であるスマートコントラクトという仕組みを利用して、さまざまなアプリケーション(DApps)の基盤となることが出来る

イーサリアムの課題と今後の見通し

→取引データの急増により、処理の遅延や手数料の高騰が問題となっている

→「イーサリアム2.0」へのアップデートが今後の鍵を握る

イーサリアムは、単なる暗号資産ではなく、スマートコントラクトやDAppsの基盤として、NFT・DeFi・メタバースなどの分野で活用される次世代の技術です。

今後のEthereum 2.0の進化によって、さらに便利で高速なプラットフォームへと成長していくでしょう。

イーサリアムの未来に注目しながら、ぜひ活用を検討してみてください!